マネー教育は、基本的に誰も教えてくれません。そして、金銭感覚は日々の積み重ねで少しずつ知るものです。

それなのに、私が本格的にお金について真剣に考えるようになったのは、20代後半になってからでした。おかげで自動車ローンや奨学金、リボ払いのような借金に毎日頭を抱えていた苦い思い出もあります。

そんなお金で苦労した私ですが、親として子供には同じ思いをさせたくないと思いがあります。

なので今回は、厳選して使う力のマネー教育5つ紹介したいと思います。

使う力のマネー教育5選!

1.ニーズorウォンツ

子供と買い物に行ったら商品をカゴの中に入れる前に、それが『必要なもの(ニーズ)』なのか『欲しいもの(ウォンツ)』なのかを一緒に考えましょう。お金の教育は実践で試した方が子供にとっても感覚で分かるので、3〜5歳のウチからマネー教育をしていきましょう。

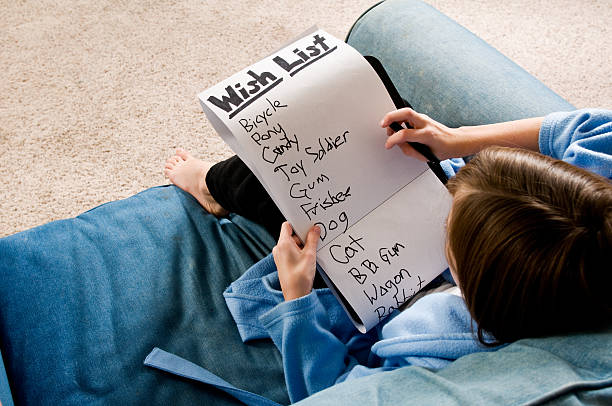

2.欲しいものリスト

欲しいものを全部書き出して、『それぞれに欲しい優先順位』をつけたり、『今欲しいのか後でも良いのか』や『我慢できるのか』などを書かせて見ましょう。内容よりもとにかく書き出す事が大切です。

3.おねだりプレゼン

お小遣いでは買えないけど、親が買うのも悩むものがあります。そんな時にはパワポや画用紙を使って『なぜ欲しいのか?』、『それが有るとどうなるのか』をプレゼンさせましょう。本人がモノの価値を考えるきっかけになると思います。

4.4つの貯金箱

4つの貯金箱とは、次のものを指します。

- Save(積立て貯金):欲しいもののために貯めるお金

- Invest(未来貯金):緊急時に引き出すお金

- Give(贈り物貯金):友人へプレゼントするお金

- Spend(毎月使うお金):自分へのご褒美

そもそも4つの貯金箱が、使う力の訓練にもなっています。

『Give』でお金への執着を無くし、『Spend』でお金を使い切る感覚を肌で感じさせましょう。

5.お年玉を無駄に使わせる

エクストラなお年玉を渡して、『このお年玉は、無駄に使っていいよ!』と言って使わせてみましょう。意外と物欲なんて底がしれていたり、価値の有るものは限られていることに気付くかもしれません。

無駄に使わせるからこそ分かるお金の大切さもあるので、お金を使うきっかけを作ってあげましょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

今回は、厳選して使う力のマネー教育を紹介しました。

マネー教育で共通するポイントは、

以上のことが大切です。

基本は日々のお小遣いを通して学ぶのが一番ですが、臨時収入のようなイベント毎も織り交ぜながらマネー教育を行えば、子供の思わぬ成長が見られるかもしれません。

金銭感覚は日々の生活で身に付くことなので、最低でもマネートラブルが起きない程度のお金の知識は子育て期間中に育んでいきたいと思っています。

子供の未来のために頑張りましょう!

それでは(@^^)/~~~。